Homepage

À la ligue

Voir toutFormations

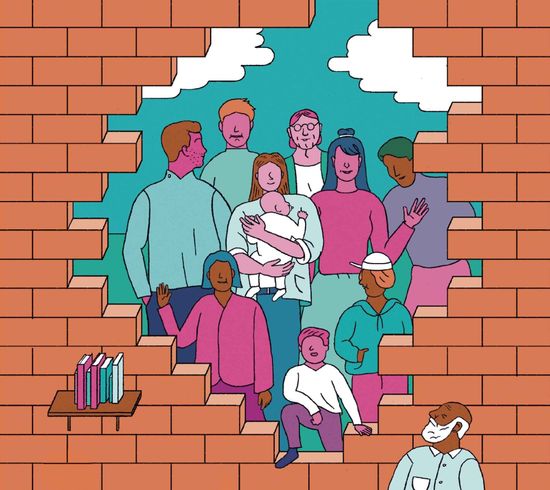

Interculturalité

Notre mission est d’améliorer la cohésion sociale et le « vivre ensemble » dans les quartiers multiculturels. Notre asbl est reconnue pour donner des cours d’alphabétisation et de Français langue étrangère, qui incluent des activités d’appropriation de la langue.